数据库的三要素通常指的是数据库的三个基本组成部分,它们分别是:

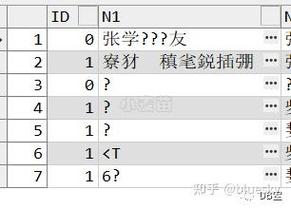

1. 数据(Data):这是数据库中最核心的要素,指的是存储在数据库中的各种信息。这些数据可以是文字、数字、图像、音频、视频等不同类型的信息,它们被组织成不同的表格(table),每个表格包含多个字段(field)和记录(record)。

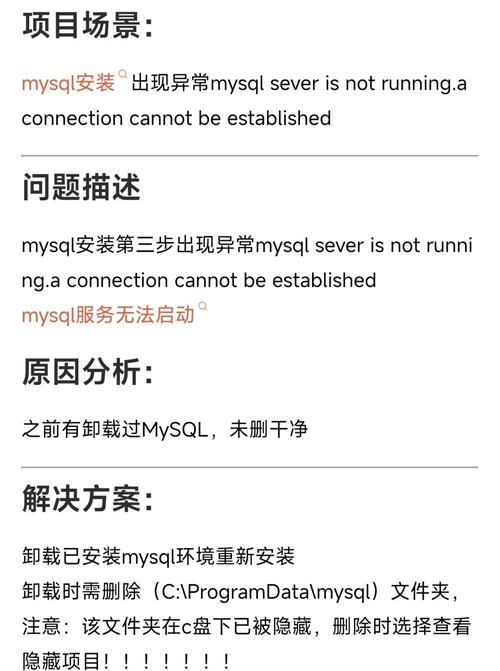

2. 数据库管理系统(Database Management System,简称DBMS):这是用来管理数据库的软件系统。DBMS提供了创建、维护、访问和管理数据库的接口和工具。它负责数据的存储、检索、更新、删除等操作,并确保数据的一致性、完整性和安全性。常见的DBMS包括MySQL、Oracle、SQL Server、PostgreSQL等。

3. 数据库语言(Database Language):这是用来与数据库进行交互的语言,主要包括SQL(结构化查询语言)和NoSQL(非关系型数据库查询语言)。SQL是关系型数据库的标准语言,用于查询、更新、删除和插入数据。NoSQL则用于非关系型数据库,如MongoDB、Cassandra等。

这三个要素共同构成了数据库系统,它们相互配合,确保了数据的存储、管理和使用的高效性和安全性。

数据库三要素:构建高效数据管理系统的基石

在信息化时代,数据库作为数据管理的重要工具,已经成为各类组织和个人不可或缺的组成部分。数据库的三要素——数据结构、数据操作和完整性约束,是构建高效数据管理系统的基石。本文将深入探讨这三个要素,以帮助读者更好地理解数据库的核心概念。

一、数据结构:数据库的骨架

数据结构是数据库的骨架,它决定了数据库中数据的组织方式和存储形式。在关系型数据库中,数据结构通常以表格的形式呈现,每个表格由行和列组成,行代表数据记录,列代表数据字段。数据结构的设计直接影响数据库的性能和可扩展性。

数据结构主要包括以下几种类型:

关系模型:以表格形式组织数据,通过主键和外键建立数据之间的联系。

层次模型:以树形结构组织数据,适用于表示具有层次关系的数据。

网状模型:以网状结构组织数据,适用于表示具有复杂关系的数据。

面向对象模型:以对象为单位组织数据,适用于表示具有复杂属性和行为的对象。

二、数据操作:数据库的动态特性

数据操作是数据库的动态特性,它描述了用户对数据库中数据的增删改查等操作。数据操作是数据库管理系统(DBMS)的核心功能之一,它确保了数据的正确性和一致性。

数据操作主要包括以下几种类型:

查询操作:用于检索数据库中的数据,例如SELECT语句。

插入操作:用于向数据库中添加新数据,例如INSERT语句。

删除操作:用于从数据库中删除数据,例如DELETE语句。

修改操作:用于更新数据库中的数据,例如UPDATE语句。

三、完整性约束:数据库的保障

完整性约束是数据库的保障,它确保了数据库中数据的正确性和一致性。完整性约束主要包括实体完整性、参照完整性和用户定义完整性。

实体完整性约束确保了数据库中每个表的主键都是唯一的,防止了重复数据的产生。参照完整性约束确保了数据库中外键与主键之间的正确关系,防止了数据不一致性的出现。用户定义完整性约束则允许用户根据实际需求定义特定的约束条件,例如数据类型、长度、格式等。

数据库的三要素——数据结构、数据操作和完整性约束,是构建高效数据管理系统的基石。掌握这三个要素,有助于我们更好地理解数据库的核心概念,为实际应用提供有力支持。在数据库设计和开发过程中,我们需要充分考虑这三个要素,以确保数据库的性能、可扩展性和数据安全性。

总之,数据库三要素是数据库系统的核心,对于数据库的学习和应用具有重要意义。通过深入了解这三个要素,我们可以更好地掌握数据库技术,为信息化时代的数据管理提供有力保障。